0화. 시작 – 우리 몸 관찰일기

0. 시작

어떻게 말할까 고민하다가 결국엔 입을 닫게 되는 이야기들이 있다. 너무 사소한 것 같아 말해 뭐하나 싶다가도, 사실 정말 하고 싶었던 말이란 걸 뒤늦게 깨달을 때가 있다. 나에게만 중요한 걸까? 그동안 듣지 못해서일까? 아니면 그저 아무것도 아닌 걸까? 나는 특히 아이를 낳고 기르면서 이런 생각의 구렁텅이에 빠지곤 했다.

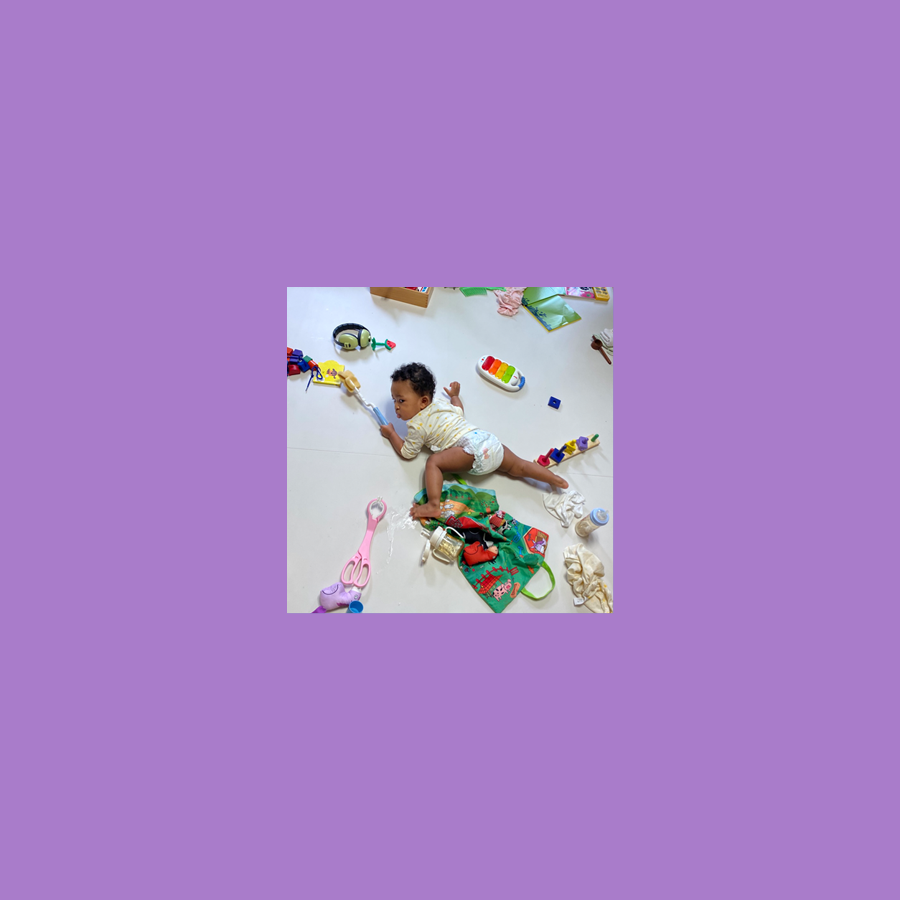

임신과 출산은 지금까지 인생 중 가장 크게 내 몸을 변화시킨 사건이다. 육아와 살림이라는 온몸 노동으로 하루를 채우고 있는 지금, 머리와 손가락으로 일하던 나에겐 이 역시 놀라운 사건이다. 세상에 첫 숨을 내뱉은 순간부터 지금까지 꼼지락꼼지락 열심히 움직이는 아기의 몸을 매일 바라본다. 살아있다는 것, 생명력 그 자체인 몸은 하루하루 다르게 변화하고 있다. 우리의 대화는 몸에서 시작해 몸으로 끝난다.

그리고 집에서 같이 살고 있는 또 하나의 몸, 남편. 아기를 안고 들고 먹이고 씻기는 손이 아주 ‘할머니’ 급인 걸 보고, 나는 겸손한 태도로 그를 보고 배운다. 내가 아는 부르키나파소 남자들이 모두 아기를 잘 돌본다는 걸 떠올리며, 또 다른 생각에 빠진다. 춤을 추고 만드는 일을 직업으로 가진 남편은 세상 많은 것들을 ‘춤’의 눈으로 바라보는데, 그래서 그와 나누는 대화는 여전히 새롭다.

내가 꼭 가구처럼 이 집에 콕 박힌 기분이었는데, 관점을 바꿔 이 집에서 일어나는 몸들의 이야기를 꾸준히 기록해보기로 마음먹었다. 바삐 움직이느라 스쳐 지나갔던 생각의 꼬리들을 붙잡아본다. 새롭게 느끼게 된 여러 가지가 분명 우리들 몸 사이에 차곡차곡 쌓여 가고 있는데, 이걸 찬찬히 돌아보는 것이 쉽지가 않다. 또박또박 몇 글자 써 내려가다가, 다시 여러 번 지웠다. 왜일까. 그건 아마도 큰 결론 없이 돌고 도는 하루하루의 사소한 이야기, 오래전부터 풀고 싶었지만, 여전히 미제사건인 이야기로 마무리되기 때문에 그런 것 아닐까. 하고 싶은 이야기들이 있는데도 쉽게 쓰여 지지 않는 이 마음의 문제를 써야만 다음 글을 쓸 수 있을 것 같아, 여기에 쓴다.

글 / 소영